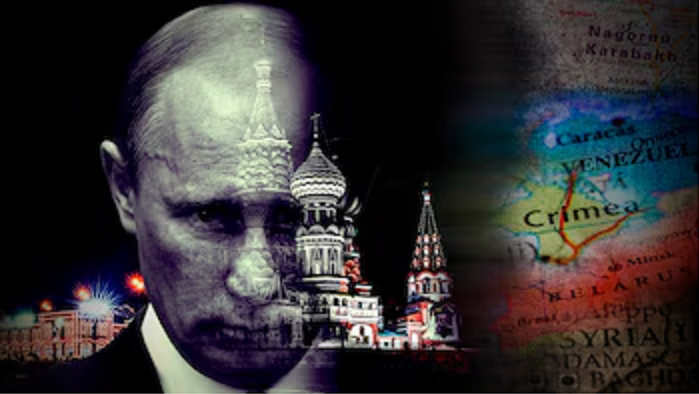

Para nuestras «élites» y nuestros medios de comunicación, es un hecho: Rusia amenaza ahora a Europa. ¿Es esto una realidad, una fantasía o una estrategia para promover un proyecto federalista europeo que goza de mala salud y ha sido ampliamente rechazado por los pueblos del viejo continente? Gilles Carassao, antiguo director de los Institutos franceses de Polonia y Georgia, nos adentra en los misterios psicopolíticos de esta nueva «amenaza rusa», agitada frenéticamente por prácticamente todo el espectro político.

La cuestión de si Ucrania ingresaría algún día en la Unión Europea ha sido durante mucho tiempo tema de conversación en las cenas diplomáticas. Los más atrevidos llegaron a sugerir que la parte occidental del país podría ingresar tras una partición amistosa, como en Checoslovaquia. Al final, todos estuvieron de acuerdo en que, en cualquier caso, se trataba de una perspectiva muy lejana. Ese era el punto principal: la cuestión de la zona legítima de expansión de Europa, es decir, su frontera oriental, es decir, su contacto con una zona de influencia rusa, podría evitarse durante mucho tiempo. Mientras tanto, ampliación tras ampliación, la OTAN, seguida de la UE, avanzaba silenciosamente hacia el este a pesar de la creciente irritación de Rusia. La idea propuesta por François Mitterrand en 1991 de convocar una conferencia internacional para construir una arquitectura de seguridad en Europa del Este con Rusia hacía tiempo que había caído en el olvido.

Cuando el ejército ruso entró en territorio ucraniano, el 24 de febrero de 2021, ya era demasiado tarde. Lo único que quedaba era mostrar nuestra simpatía a Ucrania proporcionándole los medios para resistir, con la esperanza de que la guerra no durara demasiado. Duró, y poco a poco surgió en Europa una nueva doctrina, no la tan esperada doctrina de la cohabitación con Rusia, sino la doctrina de una amenaza rusa a Europa: el ataque a Ucrania sería la primera etapa de un plan ruso para subyugar a Europa.

La repetición ad nauseam de una tesis, por parte de las autoridades y de la prensa dominante, puede acabar haciéndola parecer una verdad incontestable. La última, por implicar una lógica bélica, es particularmente digna de un atento examen.

Este discurso performativo de «la amenaza rusa» invoca a Europa en singular. Pero cuando se trata de Rusia, Europa no es ni geográfica ni históricamente homogénea.

¿Qué Europa?

Los tres Estados bálticos, que albergan grandes minorías rusoparlantes, se han integrado en la UE y la OTAN sin que se haya acordado un modus vivendi con sus homólogos rusos, y sin que se haya tenido en cuenta el antiguo contencioso histórico que los enfrenta: allí, como en Ucrania, existe una fuerte corriente de opinión que no acepta que los combatientes nacionalistas de la Segunda Guerra Mundial fueran simples colaboradores del nazismo. En su novela histórica Purga, la autora finlandesa-estonia Sofi Oksanen no deja lugar a dudas: para ella, los buenos son los guerrilleros nacionalistas apoyados por los alemanes, y los malos, los ocupantes bolcheviques/rusos.

Suecia y Polonia, por su parte, llevan luchando contra Rusia desde el siglo XVII por el control de la zona fronteriza entre los imperios alemán y ruso. Una gran parte de esta zona es ahora Ucrania (palabra que significa «las fronteras» en ruso), un Estado establecido por etapas en el siglo XX en torno a una nación ucraniana cristalizada en el siglo XIX, como otras nacionalidades de Europa Central y Oriental.

Polonia, que perdió 6 millones de vidas en la guerra con Alemania, le guarda poco rencor. Reserva su odio para Rusia, a la que debe medio siglo de un régimen que, sin ser el más brutal del bloque soviético, no era menos odiado. Antes estuvieron las guerras del siglo XVII, que llevaron al ejército polaco a ocupar Moscú (1610), la partición de Polonia, la represión del movimiento nacional polaco en el siglo XIX («El orden reina en Varsovia»), la guerra de 1920 que llevó al Ejército Rojo a las puertas de Varsovia, luego la agresión germano-soviética de 1939 y, por último, los insurrectos de Varsovia abandonados a su suerte en enero de 1945. El legado es pesado y tiene un trasfondo religioso.

Alemania abandonó la historia en 1945, convirtiéndose en leal vasallo de Estados Unidos. A partir de 1970, adoptó una estrategia de cooperación económica con el Este que, a través de la deslocalización de su industria hacia Europa del Este y su acceso a la energía barata rusa, ha sido una de las claves de su prosperidad. Rusia no representa ninguna amenaza, mientras que los 45 años de pertenencia de la RDA al bloque soviético y medio siglo de intensa cooperación con Europa del Este le han conferido sin duda un sentimiento de identidad europea oriental. La RDA despierta de su letargo estratégico al son del belicismo, anunciando un esfuerzo masivo de rearme para hacer frente a la «amenaza rusa». ¿Es realmente así? El enfrentamiento entre el mundo germánico y el Imperio ruso es una realidad geográfica e histórica que se remonta a siglos atrás. Pero Alemania es sobre todo el gran país del centro de Europa, con todo lo que esta situación puede engendrar en términos de presión, frustración y, a veces, paranoia y megalomanía. Uno de los efectos menos discutibles de la Pax Americana en Europa es que los países europeos, al haber confiado su defensa a Estados Unidos, han reducido sus ejércitos hasta un nivel en el que ya no pueden hacer la guerra entre sí. El rearme ha comenzado, o al menos se ha decidido. Pero cuando las ilusiones de «defensa europea» se hayan disipado, cuando el retorno del proteccionismo dé lugar a nuevas rivalidades económicas que debilitarán a la UE, y cuando los efectos del esfuerzo armamentístico se dejen sentir en el Estado del bienestar que garantiza la paz social, no es en absoluto seguro que estos nuevos arsenales se utilicen únicamente para «contener la amenaza rusa». Hay que tener muy poca memoria para celebrar el rearme de Alemania y alentarlo�como están haciendo nuestros dirigentes.

Al oeste de Alemania, nadie tiene una disputa con Rusia y nadie está bajo la amenaza de Rusia. Las quejas de Francia por haber sido expulsada de su reserva africana por Rusia son infundadas; la perdió ella sola y la naturaleza aborrece el vacío. Las actividades perniciosas de los piratas informáticos rusos en Internet son ciertamente reales. Pero, ¿por qué debería sorprendernos el mal comportamiento de Rusia cuando estamos enviando armas a Ucrania para machacar sus tropas y su territorio? Por razones que consideramos excelentes, estamos adoptando una actitud hostil hacia Rusia, así que no hay razón para indignarse al ver que responde, hasta ahora, con medios submilitares.

Una prolongación de la Guerra Fría

Pero la «amenaza rusa» no concierne sólo a tal o cual país europeo; por razones difíciles de discernir, más allá de su evidente lealtad al imperio estadounidense, se dirige contra el proyecto de construcción europea. La hostilidad de Rusia hacia la Unión Europea está ya bien establecida. Podemos intentar explicarlo por los negros designios del oso ruso, pero también podemos contentarnos con observar que, tras el colapso de la URSS, la UE conservó su software de la Guerra Fría, y que desde la guerra de Ucrania, sean cuales sean las habilidades discursivas, trata a Rusia como país enemigo y arma a su adversario.

En resumen, los Estados bálticos mantienen una disputa real con Rusia y, en términos más generales, los países ribereños del mar Báltico tienen un sentimiento de vulnerabilidad arraigado en una larga historia de conflictos. Para Peter Zeihan, la amenaza es aún más amplia, porque Rusia sólo se sentirá segura cuando pueda respaldar sus fronteras occidentales con un obstáculo natural. Según esta lógica, Rusia sólo dejaría de expandirse hacia el oeste cuando se hubiera tragado a Ucrania, los países bálticos, Moldavia y partes de Polonia y Rumanía [5]. Esta visión puramente geográfica ignora las lecciones de la historia. El único avance ruso profundo y duradero en Europa Central data de 1945, en una época en la que los partidos comunistas afiliados a la URSS y que no ocultaban su ambición de dominación mundial estaban establecidos en toda Europa. Se produjo en el contexto de una guerra contra los invasores alemanes, siendo la URSS aliada de las potencias occidentales, que le habían concedido explícitamente una zona de influencia en Yalta. Mientras que Estados Unidos desarrolló un atractivo sistema para ganarse la lealtad de Europa Occidental, no pudo decirse lo mismo de la URSS, que tuvo que lidiar en varias ocasiones con el descontento de Europa Central y Oriental mediante la violencia en Berlín, Budapest y Praga. Una ocupación que no se beneficiara del contexto de 1945, sino que fuese una simple conquista militar, se convertiría rápidamente en una pesadilla para las tropas de ocupación. Los dirigentes rusos lo saben, y nunca han incluido la conquista de Ucrania entre sus objetivos de guerra. No se invade un país de 40 millones de habitantes con una fuerza expedicionaria de 190.000 hombres.

Por último, después de tres años de guerra, Rusia aún no ha conseguido ocupar las tres provincias del Donbass que se ha anexionado. A este ritmo de progreso, Rusia tardaría varias décadas en llegar a París. En cuanto a las armas atómicas de Rusia, existen y los dirigentes rusos las han mencionado a menudo en los últimos tiempos, pero siempre como recordatorio de su doctrina defensiva: un primer ataque sólo es posible si los intereses vitales de Rusia se ven amenazados.

Promover el federalismo europeo

Esta «amenaza rusa» es en realidad el nuevo combustible del proyecto federalista europeo, cuyo motor, después del mercado único, el proyecto de Constitución europea, el euro y la lucha contra el COVID, es ahora la defensa europea. Europa parece haber adoptado un pensamiento mágico. Lo hemos visto con el euro, dotado de misteriosas virtudes de convergencia política, o con la «decisión» de la COP 21 de limitar el aumento de la temperatura terrestre a 1,5°, y lo estamos viendo hoy con la «amenaza rusa». Esta amenaza debe existir, y puesto que existe, hay que combatirla preventivamente. Al igual que en Argelia en 1991, cuando los islamistas estaban a punto de alcanzar el poder, en Rumanía fue posible anular unas elecciones presidenciales con el único argumento de que el candidato que resultó vencedor en la primera vuelta se habría beneficiado de una eficaz campaña en Tik-Tok, sospechosa de haber sido organizada por Rusia. ¿Creían en serio los golpistas que habían sido «atacados en Tik-Tok», o descubrieron que la «amenaza rusa» es también un arma polivalente en política interior?

Aunque el pensamiento mágico tiene sin duda virtudes propagandísticas y de movilización, tiene el inconveniente de no tener ningún impacto en la realidad. El ejemplo más espectacular de ello es el Pacto Briand-Kellog, en el que los firmantes, entre ellos Alemania, Francia, Reino Unido, Japón y Estados Unidos, declararon ilegal la guerra en 1928. La ampliación de la OTAN a finales del siglo XX siguió una lógica similar: se pensó que podía utilizarse una fórmula mágica para desplazar a catorce países de Europa del Este hacia el oeste (hacia el Atlántico Norte). Al hacerlo, se negaba la singularidad de la situación geopolítica y más aún psicopolítica de estos países, al postular su adhesión plena y completa a los valores atlánticos del liberalismo (hasta el punto de la apertura incontrolada de las fronteras a la inmigración), el individualismo (hasta el punto de la «fluidez sexual»), la democracia representativa y el pluralismo político.

Ahora que estos países habían ingresado en la OTAN, se planteaba la cuestión de su relación con su gran vecino, Rusia. Rusia protestó, argumentando que una coalición contraria avanzaba hasta sus fronteras, algo que Estados Unidos nunca habría tolerado para sí, pero no había por qué preocuparse: había perdido la Guerra Fría, ¡Vae victis! Pero la inmensa Rusia no ha desaparecido, y no quiere ser «contenida», es decir, sofocada. Las relaciones internacionales obedecen a una especie de ley de la gravedad: los grandes Estados, los que Samuel Huntington llama «los Estados líderes», brillan económica y culturalmente. Atraen a su órbita a los más pequeños en proporción a su poder, su proximidad y también, naturalmente, sus afinidades. Una zona de influencia no es necesariamente sinónimo de coerción: refleja un cierto equilibrio regional de poder, que implica acuerdos de seguridad. La neutralidad puede ser uno de ellos. Pero seamos realistas: el oso ruso seguirá bufando mientras intentemos enjaularlo.

La ley de la gravedad es aquí una metáfora. Hay que añadir la ley de la tectónica de placas. Los bloques se derrumban, como el soviético en 1990, o se resquebrajan, como el occidental ante nuestros ojos. Hay sacudidas repentinas, pero también réplicas: tras la repentina y casi pacífica desaparición de la URSS, hubo guerra en Georgia, Karabaj y Ucrania. Se rompió el equilibrio de influencias, y un nuevo equilibrio sólo podía lograrse mediante la guerra o la diplomacia. En ningún caso mediante fórmulas mágicas.

Evitar una conflagración general

La ruptura del equilibrio de la Guerra Fría habría requerido y sigue requiriendo un nuevo Congreso de Viena, si se quiere evitar una sucesión de conflictos, o incluso una conflagración general. Y sólo se podrá alcanzar un nuevo equilibrio mediante algún tipo de acuerdo con Rusia, que implique no sólo garantías mutuas de seguridad, sino también acuerdos económicos para el desarrollo de Rusia y el acceso de Europa a los recursos del subsuelo ruso. Pero para ello habría que dejar de tratarla como un Estado rebelde y comprender por qué se presta tan fácilmente al papel del gran oso malo [1]. Es decir, hay que tener en cuenta no sólo su situación geopolítica, sino también psicopolítica, con los tres rasgos principales que determinan su relación con Europa: Rusia es un país inacabado con una identidad aún incierta; es un país ortodoxo; es un ex país comunista que no ha sido descomunizado.

Desde Pedro el Grande (1672-1725) hasta nuestros días, los gobiernos rusos o soviéticos han seguido una misma línea directriz: alcanzar a Occidente. Para Nikita Jrushchov, el gran objetivo de la URSS era «alcanzar y superar a Estados Unidos». En 2025, Rusia sigue por detrás de ellos y de Europa según todos los indicadores económicos y de desarrollo. Parafraseando una famosa broma, el objetivo de alcanzar a los demás está a la orden del día y seguirá estándolo.

Se suele admitir que el marasmo ruso tiene su origen, incluso antes de los setenta años de la glaciación comunista, en la brutalidad de las reformas llevadas a cabo por Pedro el Grande para europeizar Rusia y en la violenta y duradera represión del cisma de los viejos creyentes, que se oponían a la «catolicización» de la ortodoxia mediante las reformas del patriarca Nikon. Desde hace tres siglos, Rusia sufre una especie de cisma ideológico permanente entre «occidentalistas» y «eslavófilos». Para medir la gravedad de la irritación, hay que recordar que en los siglos XVIII y XIX, la aristocracia no hablaba la lengua del país, sino una lengua extranjera: el francés. Tatiana, la heroína de Eugenio Oneguin, el gran poema de Pushkin, pertenece a la pequeña nobleza provincial, pero le cuesta expresarse en ruso. El propio arte ruso es testimonio de un desarraigo interior. La alta cultura —San Petersburgo, construida por arquitectos italianos, la pintura de Serov, la música de Tchaikovski, la literatura de Tolstói— es totalmente europea. No fertiliza ni es fertilizada por una cultura popular que, tanto en su formato soviético como en las series de televisión contemporáneas, se contenta con reproducir estereotipos occidentales. El cine ruso sin duda desmiente esta afirmación, pero nunca ha creado un universo mitológico comparable al sueño americano fabricado en los estudios de Hollywood. Y cuando Mac Donald’s tuvo que abandonar el país a raíz de las sanciones, los nuevos dirigentes de la cadena, incapaces de encontrar un nombre que sonara tan ruso como Macdo suena yanqui, la rebautizaron sin más como «C’est bon, et point [à la ligne]» [Qué bueno, y ya] [2].

El hemisferio eslavófilo del cerebro ruso tiene dificultades para hacer visible y atractiva la síntesis eslavo-bizantino-tártara que pretende encarnar. Se define sobre todo por su oposición al Occidente decadente. El hemisferio occidentalista sufre un complejo de inferioridad, aunque éste puede fácilmente convertirse en arrogancia: querer alcanzar un modelo es reconocerse inferior a él. Existe una visión común entre las élites rusas y occidentales, para las que Rusia es esencialmente un país de mujiks atrasados. De hecho, la comparación entre las dos alas colaterales de Europa, la estadounidense y la rusa, que despegaron casi al mismo tiempo en el siglo XVIII, no es favorable a Rusia. Una geografía infinitamente menos favorable que la de Estados Unidos [3] y unos legados históricos muy diferentes —por un lado, el Renacimiento, la Reforma y el parlamentarismo; por otro, la invasión mongola, la ortodoxia y la autocracia— los han situado en trayectorias divergentes.

Democracia autoritaria frente a democracia liberal

La democracia autoritaria que prevalece en Rusia es consecuencia de la geografía y la historia de este país. Y si debe ser sustituida, ciertamente no será por una democracia liberal al estilo occidental. Los occidentales consideran que su sistema de democracia liberal, por muy enfermo que esté, es el mejor del mundo y el único legítimo. En todas partes, incluso en Rusia, encuentran élites urbanas, a menudo apoyadas por ellos mismos, que defienden este punto de vista. Pero no por ello es menos falso. Vladimir Putin no es ni más ni menos democrático hoy que hace veinte años, cuando era invitado a las reuniones del G8. Pero la construcción del enemigo ruso exige verlo como un tirano, y todo el mundo sabe que los tiranos necesitan aventuras militares para legitimarse.

Es en el ámbito religioso donde encontramos un arte específicamente ruso. La singularidad irreductible de Rusia es la ortodoxia. Y ésta no constituye realmente un factor de acercamiento a la Europa hija del catolicismo y el protestantismo. La ortodoxia es el camino recto del cristianismo primitivo, el de las iglesias orientales, antes de su traslado a Europa occidental. Los ortodoxos no reconocen ninguna universalidad ni superioridad al cristianismo occidental. Incluso tienen todas las razones para desconfiar de él. El catolicismo, es decir, Occidente, es para los ortodoxos el golpe de fuerza de los obispos de Roma que pretendieron elevarse a la dignidad pontificia, es decir, imperial. Se trata de una serie de agresiones contra su civilización, iniciadas en 1204 con el saqueo de Constantinopla. Occidente ha guardado pudorosamente en un rincón de su memoria esos tres días en los que los cruzados masacraron, violaron, saquearon y destruyeron la ciudad cristiana más grande y civilizada de la época. Las crónicas hablan de ríos de sangre en la ciudad. Al final de esta orgía de violencia, gran parte del testimonio de la civilización antigua y bizantina, manuscritos, obras de arte y monumentos, había desaparecido. Ocho siglos más tarde, en 2004, Juan Pablo II presentó las disculpas de la Iglesia católica por este acto de barbarie.

Los rusos han tenido otras ocasiones para convencerse de que el espíritu de las cruzadas es inherente a Occidente y que siempre serán su objetivo. Conservan el recuerdo de las cruzadas suecas del siglo XIII y, sobre todo, de la de los caballeros teutónicos, ordenada en 1242 por el papa Gregorio IX y repelida por Alejandro Nevski. Pero no se ha perdido la costumbre occidental de agredir a Rusia por una causa que Occidente pretende justa, ya que en 1812 el Gran Ejército de Napoleón y, en 1853, una coalición franco-británica entraron en territorio ruso. La cruzada puede definirse como el ataque a un país lejano, con el que el agresor no tiene relaciones particulares, en nombre de ideales superiores; es un rasgo permanente de Occidente, cuyo último avatar fue la invasión estadounidense de Irak. A los ojos de los rusos, la injerencia de Occidente en el conflicto ruso-ucraniano en nombre de sus valores se inscribe en esta continuidad. Para ellos, el agresor ontológico del que hay que desconfiar no es él, sino Occidente.

Dos acontecimientos dominaron el siglo XX ruso: la toma del poder por los comunistas y la Segunda Guerra Mundial. El comunismo ruso no tiene nada que envidiar al hitlerismo en cuanto a la magnitud de sus crímenes y sus atentados contra la dignidad humana. Esta verdad ha sido ocultada durante mucho tiempo, tanto en Rusia como en otros lugares, por la circunstancia decisiva de que la Alemania nazi perdió la guerra y la URSS la ganó. A raíz de ello, Alemania fue desnazificada, se reconoció culpable de los crímenes del nazismo, considera la Segunda Guerra Mundial como la peor catástrofe de su historia, asume su responsabilidad y, así, en pocos años, se pasó página.

Nada de eso ocurrió en la URSS, ni posteriormente en Rusia. El comunismo sobrevivió a la guerra mundial. Nikita Jrushchov, al reconocer discretamente los crímenes del estalinismo, los imputó a un solo hombre, cuidándose mucho de denunciar y describir un sistema de opresión que había contado con millones de colaboradores. Cuando Alemania conoció la vergüenza, la URSS conoció el orgullo de la victoria. Una victoria obtenida por el mariscal Stalin gracias al heroico sacrificio del pueblo soviético, pero también al formidable esfuerzo de industrialización del país antes de la guerra bajo la dirección, ciertamente un poco firme, del PCUS. Este último se relegitimó así, dispensándose de cualquier cuestionamiento. Cuando éste finalmente surgió en la década de 1980, la URSS se derrumbó en lo que Vladimir Putin denominó «la peor catástrofe geopolítica del siglo XX».

Esta fórmula, que provoca risas en Occidente, es perfectamente aceptada por muchos rusos que vivieron la catástrofe económica y social, la humillación nacional y personal de los años noventa. Rusia se recuperó a principios del siglo XXI. El sacrificio del pueblo ruso durante la Segunda Guerra Mundial y la victoria de 1945 se convirtieron entonces en el mito fundacional del orgullo nacional recuperado. Que la victoria se obtuvo a pesar de la ineficacia militar inicial del régimen, responsable de la derrota de 1941, es una verdad prohibida. No se trata de hacer una (auto)crítica del comunismo, ni siquiera del terror estalinista, porque eso haría mella en el mito y podría dividir a una sociedad que sabe que la mitad de sus abuelos envió a la otra mitad al Gulag. La gran avenida de la mayoría de las ciudades rusas sigue llamándose Lenin, y la estatua del calvo con el abrigo levantado por el impulso revolucionario sigue presidiendo la plaza principal, lo que convierte a Rusia en el único país de la antigua URSS que no ha borrado las huellas del comunismo del paisaje urbano. ¿Cómo no desconfiar de un país que se niega a afrontar los crímenes que han afectado a su pueblo y a los demás pueblos del imperio soviético, y de un Gobierno que se opone a que se recuerden? [4]

Salir de la lógica de la confrontación

No es el ajuste de cuentas entre Rusia y Ucrania, sino el entrelazamiento de estos tres hilos de malentendidos y desconfianza lo que constituye el enemigo ruso y lo que nos lleva a la guerra. Para invertir esta tendencia, primero habría que querer salir de la lógica de la confrontación, lo que no parece ser la preocupación de la mayoría de los dirigentes europeos. Da la sensación de que el neoconservadurismo estadounidense, hoy marginado por Donald Trump, ha encontrado refugio en Europa. Para esta escuela de pensamiento, Rusia quedó definitivamente sacudida por la desaparición de la URSS. Su declive demográfico, el potencial irredentismo de sus periferias musulmanas y la corrupción inexpugnable de sus élites, que se refleja en la eficacia de su ejército y su economía, son otras tantas bazas para aprovechar la ventaja y poner definitivamente de rodillas al incómodo mastodonte.

Un enfoque más realista, o al menos menos peligroso, sería aceptar a Rusia y buscar la vía de la cooperación con ella. Para ello, habría que cambiar nuestra mirada, dejar de ver en ella a un mujrích atrasado y considerarla, por el contrario, un país de pioneros, con las cualidades y los defectos que ello implica, reconocer y cultivar su proximidad con Europa y aceptar al mismo tiempo su alteridad. Entonces podríamos empezar a deshacer el nudo de desconfianzas e incomprensiones. Curar una neurosis es romper con la fatalidad de las repeticiones: las autolimitaciones y los fracasos en el caso de los individuos; con los prejuicios, los rencores y las paranoias nacionalistas en el caso de las naciones.

En primer lugar, habría que visitar a los muertos. Como ya no creemos en los fantasmas, no entendemos, incluso nos escandaliza, que los rusos vean nazis en Ucrania. Sin embargo, son ellos, los fantasmas de la Segunda Guerra Mundial, los que, desde Lviv hasta Tallin, reabren heridas que creíamos cicatrizadas. Y son los muertos de la Gran Guerra Patria a quienes Rusia invoca el 9 de mayo para afirmar su grandeza con tanto énfasis nacionalista. Veintisiete millones de rusos —uno de cada seis— pagaron con su vida la victoria del 9 de mayo de 1945. Derrotaron a la Wehrmacht (el 85 % de sus bajas se produjeron en el frente oriental) y aniquilaron la maquinaria bélica nazi. Al fingir ignorar la magnitud de este sacrificio, al aparentar celebrar el Día D y olvidar Stalingrado, ofendemos su memoria y la de sus descendientes.

Hay que ir a Moscú a rendirles homenaje el 9 de mayo. Esta muestra de respeto y gratitud, al margen de los avatares de la política contemporánea, conmovería los corazones rusos. Permitiría afirmar también que el culto a los muertos no puede ser hemipléjico, que la memoria de las víctimas del Gulag es tan indispensable como la de los héroes de la guerra. Con este «descongelamiento de la memoria», el fantasma de Stalin, última encarnación de la grandeza rusa, dejaría de ser útil. Y entonces sería posible acordar con los bálticos y los ucranianos que el odio al régimen de opresión bolchevique era legítimo y, al mismo tiempo, que llevó a los movimientos nacionalistas a asociarse con el nazismo y, con demasiada frecuencia, a sus crímenes. El «al mismo tiempo» es inútil en la vida política, pero en los cementerios significa la posibilidad del perdón y la reconciliación. Las orgullosas estatuas de Lenin o Bandera podrían enviarse a un museo.

Una vez zanjados sus asuntos con los muertos, los vivos podrían finalmente reunir el nuevo congreso de Viena que determinará los compromisos y la cooperación de una arquitectura de seguridad para Europa y Rusia, con el fin de garantizarles un siglo prácticamente sin guerras, como lo hizo el de 1815.

Todo esto es, por supuesto, un sueño. Ya se ha derramado demasiada sangre en Ucrania, y Europa parece decidida a continuar esta guerra hasta el último ucraniano. Las potencias que observan la masacre desde un poco más lejos no tienen ningún interés en la reconciliación entre Europa y Rusia. La maniobra emprendida por Donald Trump para intentar romper la alianza ruso-china no implica en absoluto un acercamiento entre Rusia y Europa, algo que no tiene en absoluto en cuenta su proyecto de acuerdo con Ucrania sobre las materias primas.

Sin embargo, hay que seguir soñando. Para rechazar la guerra hacia la que nos arrastran los «sonámbulos» de hoy, pero también porque es la mayor estupidez prohibir a Europa que se invente un futuro común con su vecino oriental, que resulta ser un gigante incómodo, pero dotado de una reserva colosal de energía, y no sólo en su subsuelo. Vladislav Surkov, el «mago del Kremlin», anuncia el surgimiento de un «Norte global»[5]. En cuanto a Oswald Spengler, en su Declive de Occidente, veía surgir, tras el fin del ciclo occidental en el siglo XXI, un milenio ruso. No hacen falta profecías tan grandiosas para elegir el camino del entendimiento con Rusia como el de la paz y la prosperidad compartida.

[1] Mikhail Saakashvili, expresidente de Georgia, recordaba: «Durante mi presidencia, aprendí dos cosas: no hay comida gratis y no hay una Rusia amable».

[2] Véase Modeste Schwartz: Vkousno i totchka – Géopolitique du Hamburger. https://modesteschwartz.substack.com/p/vkousno-i-totchka-ou-mcdonalds-geopolitique?r=10v1d0

[3] Véase Peter Zeihan, op. cit.

[4] La asociación Memorial fue prohibida en 2021.

[5] Véase Modeste Schwartz: ¿Hacia un reencuentro entre Occidente y Rusia?